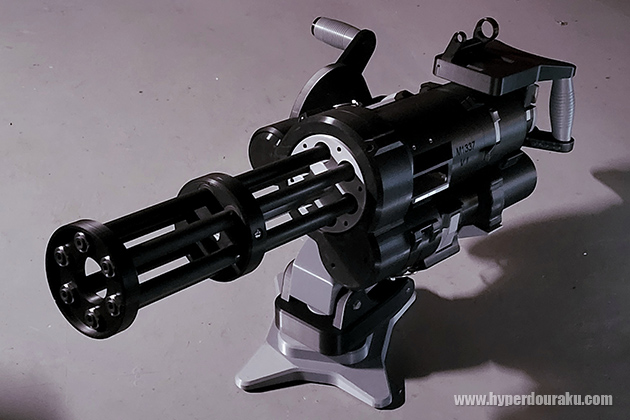

米国における実銃カスタム事例 『ハンドクランクガン M1337』

レポート: Briar Robinson

本記事は、米国における合法なカスタム事例を紹介するものであり、日本国内の法律において、実銃及びその部品の製造、所持は固く禁じられています。安易な模倣行為は絶対に行わないでください。

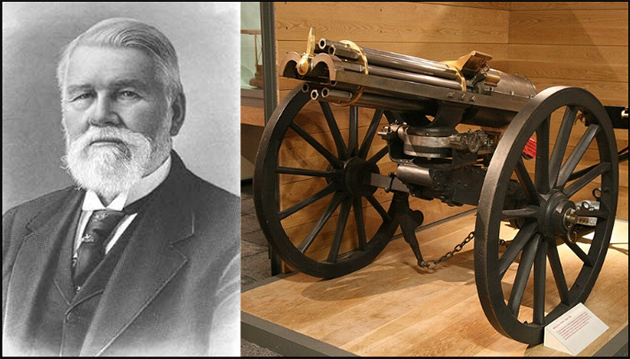

歴史的背景

1862年に初めて考案されたガトリングガンは、手動クランクによって複数の銃身を回転させるという仕組みにより、電子制御の登場以前の工学における創意工夫の象徴となり、戦争の形を大きく変えました。発明者リチャード・ジョーダン・ガトリングは、「1人で100人分の働きをできるような機関銃を発明できたら、戦争に投入される兵士の数は大幅に減らせるだろうし、その結果として戦死者も減るだろう」という理念のもと、この機構を生み出しました。

(リチャード・ジョーダン・ガトリングと彼の発明品 ガトリングガン:Wikipediaから引用)

21世紀となった今、この機械仕掛けの重火器は、現代のメイカームーブメントの中で新たな命を吹き込まれています。

世界中、そして当然日本でも、3Dプリンターを活用した趣味文化が盛り上がりを見せており、エアソフトガン、コスプレ用プロップ、キネティック・スカルプチャー(動く芸術作品)など、さまざまな形で活用されています。

そんな世界的なトレンドの中、日本のメカトロニクス文化が持つ『動く機構への探究心』にも通じる異色の作品が、Nopel氏の“M1337”です。これは手動クランクで駆動し、実銃のバレルとボルトを実装し、3Dプリントパーツを使用して製作したハンドクランクガンです。

歴史的なアナログ機構の手触りと、現代の3Dプリント技術の可能性とが見事に融合したハイブリッド・デザインです。

本作は、歴史に根ざした工学と、現代の趣味人による製作技術が交わることで、どんな作品が生まれるのか――そのひとつの答えを鮮やかに示しています。

注:この動画はコラム記事へのリンクのためにNopel氏よりお借りしたものであり、諸権利は氏に帰属します

Note: This video was borrowed from Mr. Nopel to link to the column article and all rights are reserved.

プロジェクト概要

このプロジェクトの核心にあるのは、「アメリカで手に入る素材」と「現代的な設計思想」を組み合わせようという試みです。

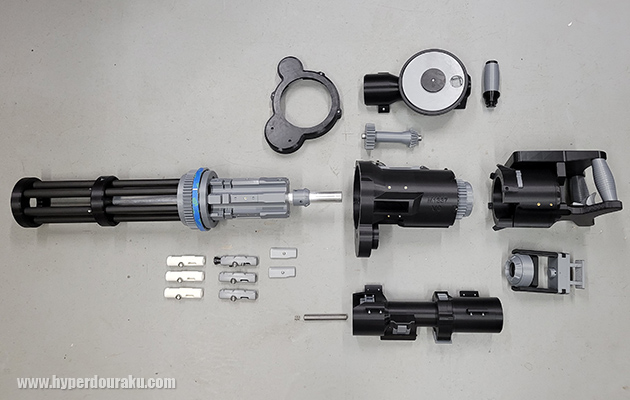

手動クランクで複数の銃身を回転させるこのガトリングガンは、主に3Dプリンターで製作された部品と、実銃のバレルとボルトを組み合わせて作られています。

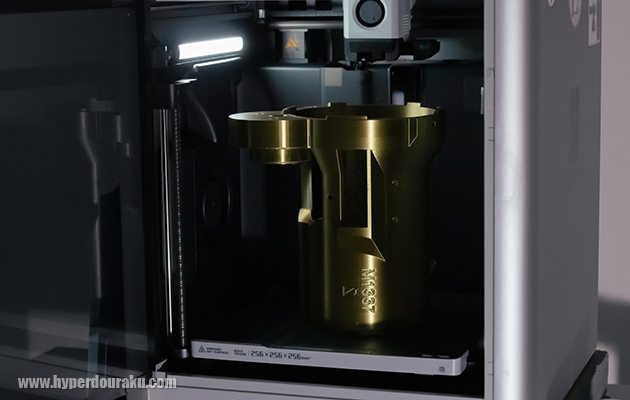

本体フレームや給弾機構、多くの可動部品には、Nopelが使用する家庭用3Dプリンターで出力されたPLA素材が用いられています。PLAはバイオプラスチックの一種で、強度・造形性・コストのバランスに優れていることから選ばれました。

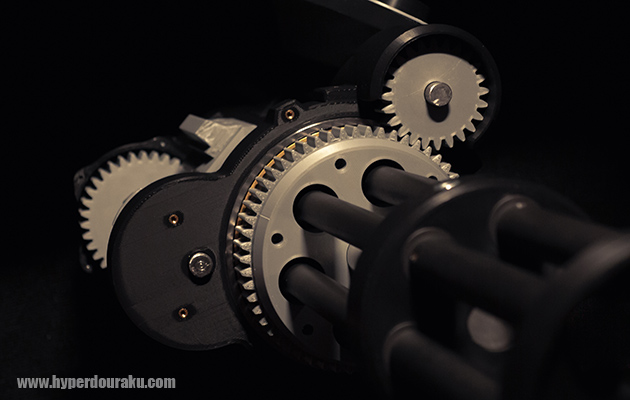

ストライカー部の組み立てには、市販のベアリングと、金属3Dプリント部品が使われています。

M1337は完全にアナログな動作方式で、電子部品は一切使用されていません。機械的なタイミング機構によって駆動するこの構造は、ポリマーと金属という異なる素材の融合によって、製造技術の可能性を示すと同時に、伝統的な銃器構造を現代の技術で再解釈した「創意工夫の結晶」とも言えるでしょう。

Nopel氏について

製作者のNopel氏は、2019年頃から3Dプリント銃器のコミュニティに参加し、伝統的な銃器の発想に、現代的なツールを掛け合わせた創造的で技術的にも野心的なプロジェクトで、着実に評価を高めてきた人物です。

機械工学の出身ではなく、主にMaya(アニメーションやゲーム開発で使われる3Dモデリングソフト)を用いて設計を行っており、その点も彼の成果に独特の魅力を与えています。

機械構造への好奇心と情熱を原動力に、Nopel氏は誰とも似ていない発想で銃器のデザインに挑み続けています。

開発者インタビュー

今回、私は Nopel氏本人に話を聞く機会に恵まれました。

以下Q&A

Q:3Dプリントのガトリングガンを作ろうと思ったきっかけは?

A:「誰もやってないのはなぜだ?」って思ったんです。ARパーツをロータリー構造に詰め込むって発想。法的な面ではチップマン製のガトリングを参考にしました。設計面ではDillon Aero社製のガトリングガン(M134/ミニガン)をメインに見てました。『World of Guns』っていうゲームで、あれが一番の参考資料でした。設計図は使ってません。写真と、ゲーム内のインタラクティブモデルだけです。

Q:開発中で一番苦労したのは何になりますか?

A:間違いなくデリンカー(給弾ベルトのリンクを外す装置)です。最初は完全にブラックボックスでした。ベルトが入って空のベルトが出てくるのは分かるけど、中で何が起きてるのか分からなかった。しかも完全にケース内にあって、ジャムっても中が見えない。何度もクランクしては詰まり、ハッチを開けても原因が見つからない。最終的にはジャムを起こした状態でケースを外して原因を突き止めました。それで、「デリンカーは寸法の誤差がほとんど許されない」って学びましたね。

Q:影響を受けた設計はありますか?

A:やっぱりDillon Aero社製のガトリング(ミニガン)です。特に自作したデリンカーの設計は、かなり似てると思います。銃身間の間隔を調整するのが本当に難しかった。参考にできる資料がほとんどなくて、図面じゃなくて“感覚”でやってました。

出典:Dillon Aero公式サイト https://dillonaero.com/ 内資料より引用

© Dillon Aero Inc.

Q:安全面で気をつけたことは?

A:クランクとバレル間のギアは剛性の高い機構で、タイミングがずれたり、チャンバーに装填されてない状態で発火することはありません。ただ、M1337に限らずガトリングガン全般の問題として、手で銃身を回すと弾が発射してしまう可能性があります。テスト段階ではいくつかのトラブルも経験しています。例えば金属3Dプリントの部品が印刷方向の違いで破損し、ストライカーが誤作動したこともありました。

Q:これは実銃として見ていますか?それともキネティック・スカルプチャー(動く芸術作品)なのでしょうか?

A:正直に言うとキネティック・スカルプチャー(動く芸術作品)ですね。完全版を今年の夏までに安定動作させたいと思ってますが、バレルはプラスチックに固定してるので、600連射を超えると熱で問題が出ると思います。だから「機能はする」けど、あくまで“実演的な作品”と捉えてます。

Q:日本のマニア達にアドバイスはありますか?

A:あるクリエイター、Humphreyという人なのですが、彼が言った「俺にできるなら、君にもできる」という言葉があって。すごく響きました。僕は銃器業界の経験ゼロで、映画やゲーム関連の映像アニメーションを勉強してた人間です。設計図すら読めないけど、「これを作りたい」って気持ちだけでやってきました。だから日本のマニアにも、アイデアを持って突き進んでほしいですね。

工学的な見どころ

Nopelのガトリングガンは、個人の根気と機械的創造力が結晶化したプロジェクトです。手動クランクで多銃身を回転させ、それに合わせてAR-15ボルトが正確に動作するようカム機構が同期しています。

各銃身が独立したボルトとストライカーを持つ構造で、発火ミスがあっても素早く排出され、ガトリングの動作は止まりません。PLA製の部品で構成されていますが、ストレス(負荷)がかかる部位には補強が施されており、リコイルやボルトキャリアの衝撃にも耐えられる設計となっています。

(装填・排莢・デリンカーアニメーション)

3Dプリント銃器コミュニティではAR-15パーツの流用は一般的ですが、ガトリング型の回転構造にAR-15の機構を組み合わせた独自設計は、非常に珍しい例です。

M1337には、Nopel氏のオリジナル設計に加えて、彼が作ったジオメトリ(外形設計)をベースにした、サブソニック弾対応の.300BLK仕様バージョンも存在します。

驚くべきことにこのバージョンにはサプレッサーも装着されており、コミュニティで高く評価されているニコライ・ロマノフ氏が設計した3Dプリント製サプレッサーとのコラボレーションにも理想的な構成です。

この派生型では、3Dプリントの可能性をさらに押し広げ、6本の銃身それぞれに対応した6室構造のサプレッサーを一体でプリントしています。

さらに、回転に伴って冷却を助けるエアスクープ(空気取り入れ口)も設計に組み込まれており、機能性と構造美の両立が図られています。

このように、Nopel氏の設計とロマノフ氏のサプレッサー技術の融合は、3Dプリントコミュニティにおける技術の多様性と深化を象徴する好例と言えるでしょう。

注:この動画はコラム記事へのリンクのためにNopel氏よりお借りしたものであり、諸権利は氏に帰属します

Note: This video was borrowed from Mr. Nopel to link to the column article and all rights are reserved.

6室構造のサプレッサーを装備した.300 AAC Blackout弾仕様のバージョン

法的留意事項と背景

このプロジェクトには、驚くべき技術力と創意工夫が詰まっています。ただし、その魅力を語るうえで、法的な背景と社会的な問題点にも触れておく必要があります。

特に日本では、実銃の製造や所持は法律で厳しく禁じられており、発火機構を持たないモデルであっても、構造がリアルすぎる場合には問題となる可能性があります。

今回紹介したM1337は、アメリカ国内では「自作火器(PMF:Privately Made Firearm)」として扱われます。自作火器は個人の非商業目的での製造が連邦銃器法(GCA)の下で許可されてきた歴史があり、憲法修正第二条の権利の範疇とされてきました。また、手動クランク式であるため、国家銃器法(NFA)に規定される「機関銃」の定義には合致しません。本事例は2022年のATF規則改正にも適合し、Nopel氏の居住するワイオミング州法下においても合法とされています。

一方で、米国全体では、3Dプリンタ製の自作火器、いわゆる「ゴーストガン」が、シリアルナンバーがないために法執行機関による追跡が困難であり、犯罪に利用される事例が増加しているという大きな社会問題となっています。そのため、PMFの定義や譲渡時のシリアルナンバー付与義務が厳格化されるなど、規制を強化する動きが活発化しています。

また、家庭用3Dプリンターで製造される銃器は、実銃に比べて耐久性や信頼性が低いことが多く、破損や暴発による使用者自身の負傷リスクも指摘されています。

だからこそ、このプロジェクトはあくまで「動く芸術作品」や「教育用の機械モデル」として捉えるべきものです。武器としてではなく、創造性と技術力の到達点を示す一つのかたちとして見てもらえたらと思います。日本のマニアにとっては、3Dプリントやメカニズム設計の可能性を感じさせる良い事例となり、法に準じた形で安全に楽しめる“ものづくり”のインスピレーション源になるでしょう。

日本の読者への意義

Nopel氏のM1337は、単なる機械装置ではありません。

このガトリングガンには、日本人が昔から惹かれてきた「動く機構」への文化的な関心とも通じる部分があります。

『ガンダム』や『攻殻機動隊』に代表されるように、日本はメカやロボット、精巧な機械設計に強い愛情を持つ国です。

たしかに、日本の厳しい銃器規制のもとで、M1337のような実銃を再現することはできません。

ですが、「動く彫刻」や「教育的なメカニズムモデル」としては、十分にインスピレーションの源となるでしょう。

精巧なエアソフトガンと同じように、趣味と工学が融合した創作物としての価値があるのです。

最後に

Nopelの3Dプリント・ガトリングガンは、21世紀の“職人技”の再定義ともいえる存在です。

歴史あるメカニズムと、オープンソースのツール、そして3Dプリント技術が融合することで、誰にでも開かれた、新しい「手作りエンジニアリング」のかたちが生まれています。

オートメーションが進んだ時代にあっても、手で工夫し、形にするという精神はまだ息づいています。

そして「動くものをつくる」という根源的な喜びは、今も変わらずそこにあるのです。

もしあなたにも「つくりたい何か」があるなら、それを形にするための道具や知識は、もうすでに身近にそろっているのかもしれません。

M1337は、そのことを力強く証明してくれています。

ギャラリー

注:この動画はコラム記事へのリンクのためにNopel氏よりお借りしたものであり、諸権利は氏に帰属します

Note: This video was borrowed from Mr. Nopel to link to the column article and all rights are reserved.

M1337 三脚付き標準型。

Nopel氏が使用する3Dデザインソフトで設計したものを出力する卓上サイズの3Dプリンター。

もちろんパーツ以外の印刷も可能。

※この記事の画像・映像の権利は、出典の明記がない限りNopel氏あるいは著者に帰属します

※本記事は米国における合法的なカスタムガンを一例として紹介しています。また、機構やパーツの詳細は掲載していません。日本国内においては、法を遵守しつつ、エアソフトガンやメカニズムモデルなど合法的な創作活動にインスピレーションを求めることを推奨します。

Special Thanks

本記事作成において、製作者であるNopel氏から特別のご厚意による協力をいただきました。 氏の情熱と技術の結晶の作品の共有とインタビュー応対の時間と手間の提供に、この場を借りて厚くお礼申し上げます。 Mr. Nopel, We cannot thank you enough for your generosity and trust. We truly appreciate your support.

翻訳・編集協力:ミリドー!

|

ブライヤー・ロビンソン 2000年生まれの24歳、アメリカの現役ガンスミス。 UAV製造に深くかかわる一家に生まれ幼いころから機械工学や先端材料に親しんで育つ。材料、積層造形、そして実用工学の分野で経験を積み、伝統的な職人技と最先端技術の橋渡しとなるスキルを身につけていることが誇り、愛車は日本製の軽バン。 |

|

MILIDO!/ミリドー! 「20年後の日本のミリタリー業界のために」を共通理念に、Youtubeを中心とするクリエイターが集まるミリタリーコンテンツクリエイターグループ。 所属クリエイターチャンネル総登録者数40万人突破。 銃器を中心に多様なジャンルを横断しながら、「知識」「体験」「文化」としてのミリタリーを次世代へつなぐことを目的に活動しています。 X: https://x.com/Milido_Official |

■関連リンク